南方航空杂志:2017年5月25日,交通运输部中国民用航空局《关于进一步深化民航改革工作的意见》提出国内民航机场将进一步明确功能定位:以《国务院关于促进民航业发展的若干意见》确定的大型国际枢纽、门户枢纽和区域性枢纽为龙头,结合“十三五”规划的实施,大力提升枢纽机场中转功能和中小机场的输送作用,带动国家综合机场体系建设,形成功能健全、相互协调、相互支撑的运输机场网络,以及覆盖面广、衔接度高、通达性强的航线网络。北、上、广目标都是成为全球航空版图上重要的航空枢纽,成为世界级大型国际航空枢纽。

2016年全国共完成运输总周转量963亿吨公里、旅客运输量4.88亿人次,分别增长13%和11.9%。北京首都国际机场旅客吞吐量突破9000万人次,达到了9439.3万人次,上海两场吞吐量已经突破一亿人次,在全球机场客运量排名中,首都机场第二、浦东机场排名第九,浦东机场货运全球连续十年(截止到2017)全球排名第三。我国民航是全球最具潜力和活力的航空运输市场。根据国际航空运输协会预测,到2024年左右,中国航空运输总周转量将超过美国,成为世界第一。

然而,现实是一方面我国航空运输量持续快速增长,一方面却是极低的国际旅客比例和国际中转旅客的比例,三大机场的客、货中转率也较低。

毋庸置疑,我国已经是一个民航大国,但还不是民航强国,表现在国际竞争力仍然不强,在中转率、MCT、准点率等众多指标与全球排名前列的枢纽机场还有较大的差距。

众所周知,枢纽的本质是中转,那么中转的本质又是什么呢?中转的本质对机场来说是机场的连通性等;对航空公司来说是载客率等;对乘客来说是机票价格等。

一个机场建立了便捷、高效的中转体系后,机场是否一定就能提高国际旅客比例和中转率,从而跻身世界级国际枢纽机场呢?显然不是的。到底是什么因素影响了枢纽机场的建设呢?

本文试图通过对比中美航空枢纽建设差异,探索我国枢纽机场建设破局之路。

一、影响枢纽机场建设的主要因素

影响枢纽机场建设的因素很多,但笔者认为以下几个因素,直接影响了我国枢纽机场的建设。

基地航空公司的市场份额

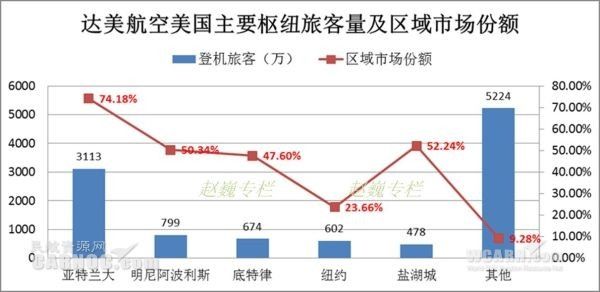

在美国,枢纽机场都有一个市场份额占比较高的基地航空公司,从美国联合航空、达美航空到美国航空、美国西南航空四大航无一例外,在基地机场市场份额至少都在50%以上,一般能达到60%-70%。例如,美航在迈阿密和达拉斯份额分别为70%和67.5%,达美在亚特兰大高达73.6%。

图1:达美在国内的枢纽及市场份额

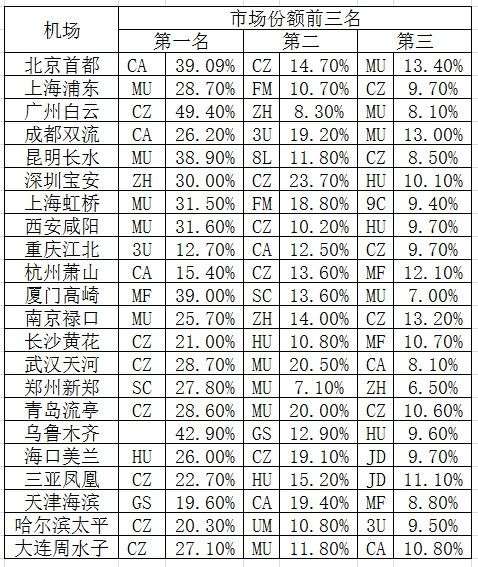

表1:2015年国内部分机场前三的航空公司

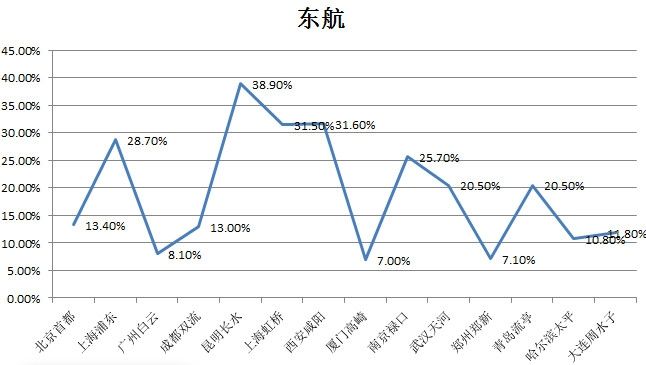

图2:2016年东航在部分机场的市场份额

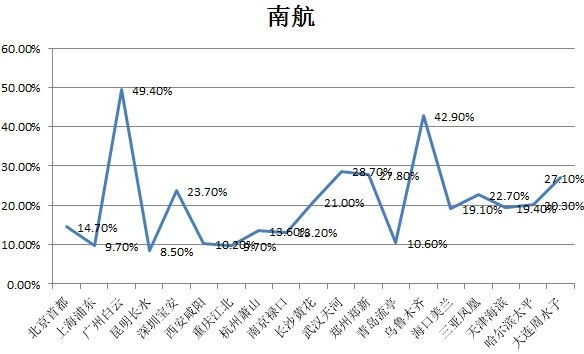

图3:2016年南航在部分机场的市场份额

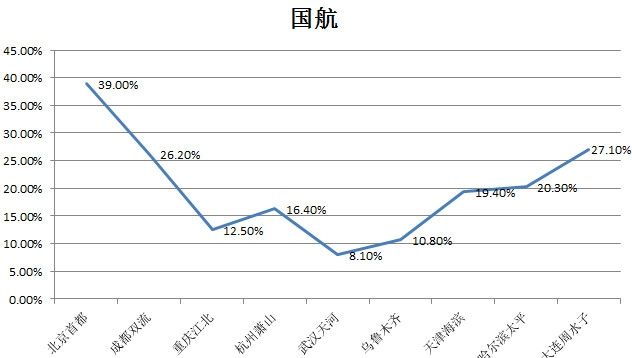

图4:2016年国航在部分机场的市场份额

从上面图中可以看成作为航空公司基地所在的机场,南航在广州的市场份额最高就是49.4%,国航39%,东航只有28.7%,其他机场市场份额则更低。相比达美在几个枢纽机场都有较高的市场份额有显著的区别。

2、航线网络

1)美联航、达美国内航线网络

达美航空是仅次于美联航的全球第二大航空公司,总部位于亚特兰大,国内枢纽机场包括:亚特兰大、明尼阿波利斯、底特律、纽约肯尼迪机场、盐湖城机场等;国际枢纽机场包括,巴黎戴高乐机场、东京成田机场、荷兰阿姆斯特丹机场。其国内航线网络见图6.

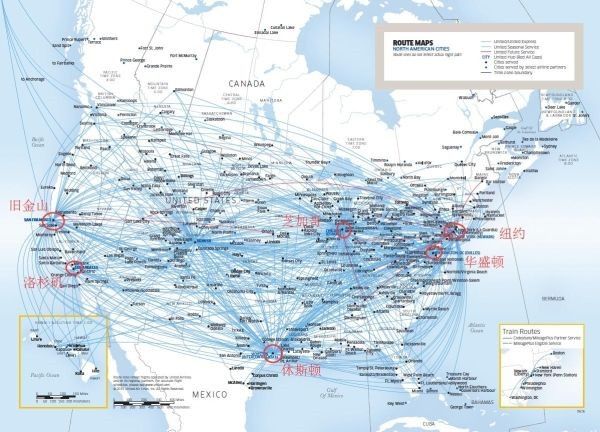

美联航的国内枢纽机场有 纽约、芝加哥、休斯敦、旧金山、洛杉矶等,其国内航线网络见图5

图5:美联航国内航线网络结构图

图6:达美航空国内航线网络结构图

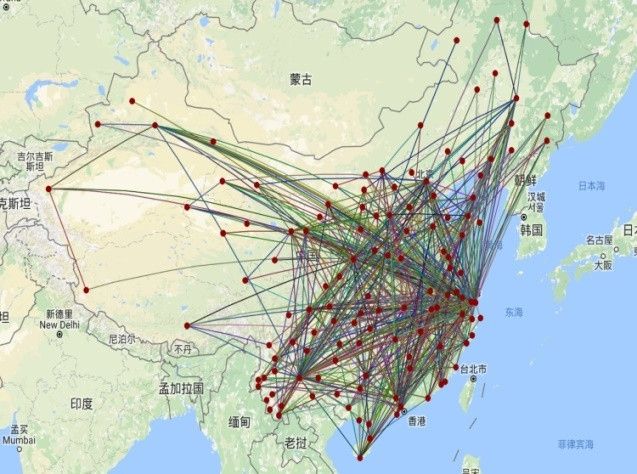

2)东航与南航国内航线网络

图7:东航国内航线网络结构图

图8:南航国内航线网络结构图

注:根据2016年夏秋航班计划绘

东航和南航国内航线见图7、图8。

从图中可以看出美联航、达美表现出明显的中枢辐射网络结构特征,而东航、南航显然没有。

根据组合公式,n个机场之间的航线共有 条,随着n的增大,航线数量按指数规律迅速增长,中枢辐射航线网络结构则可以大大减少航线数量。

条,随着n的增大,航线数量按指数规律迅速增长,中枢辐射航线网络结构则可以大大减少航线数量。

国内这种点对点的航线结构,使有限的空域几乎被无限的航线挤满,这对于我国本来就不宽裕的空域资源犹如雪上加霜。

枢纽机场建设主体

1)在美国,航空枢纽机场选择通常是航空航空公司来主导,以其中的一个机场作为基地枢纽机场,在辅以几个区域机场(门户枢纽机场)规划布局航线网络,继而形成中枢辐射航线网络。

2)而在我国,由于航空公司规模都不够大,在基地机场的市场份额均未能占绝对优势,航空公司无力布局全国性航线网络。因此,机场成为国内枢纽机场建设的主体,而机场又不能去布局网络节点(机场),这也是枢纽机场建设难见成效的原因之一。

4、支线机场

1)美国支线机场

美国有近20000个机场,其中近5000多个是公共机场,但只有不到500个机场服务于商业航空(许多也同时服务通航航空),其余均为通用航空专用。其中500多个机场有塔台,其余4500个左右没有塔台。

全国型(national),这类通航机场有89个,主要在大城市或商业中心附近。这里的许多飞行目的地是其他城市和其他国家。

地区型(regional)性机场 这类机场有530个,代表非主要机场总数的18%,这个机场类似国内的支线机场。但与国内不同的是,美国地区性机场98%的机场有空中救援等其他服务。(FAA)

和国内支线机场一样,美国支线机场也是不盈利或者微利。目前政府补贴2亿多美元/年,有160个地区享受此补贴。

美国政府AIP(机场改造项目)基金过去10年为此类机场提供了24亿美元资金,平均每个机场575,016美元。

2)我国支线机场

截至2014年,我国年旅客吞吐量在500万人以下的中小机场多达165个。2016年全国218个机场当中,仅有56个是盈利的,占机场总数的四分之一,其余全部亏损,情况和美国类似。同样,国家每年给支线机场提供财政补贴。不可否认,机场对当地经济、社会发展的促进作用。只是支线机场建设不一定要高大上,让机场背上沉重的负担。同时,国内支线机场也可以向美国支线机场一样,提供一些社会服务,弥补亏损。

5、国内航线

1)美国国内航线

由于美国各大航空公司都采取了轮辐式航线布局,这种航线布局在整个美国国内航线中已居主导地位。美联航、达美、美国航空、美西南航空公司都建立了自己的大型地区性枢纽机场,并扶持支线航空公司为其枢纽提供客流,而自己主要经营枢纽间的干线航线和国际航线。美国前10大支线航空公司的客流量占据了大约90%的支线航空市场,目前美国各支线航空公司的作用主要是围绕某一地区枢纽运营地区航线,为大航空公司提供客源,这些航空公司甚至被称为客源航空公司。

国内支线航线

导致支线航空增长缓慢最直接原因是支线航线不赚钱。支线航空竞争因素多,客源少、运营成本高,若没有补贴,航空公司一般很难实现盈利。

同样,国内支线航空没有像美国那样成为“客源航空公司”。支线机场纷纷开通直达航线,其弊端是显而易见的,由于没有足够的客源,复航、断航交替进行。

今年10月,美联航退出仅仅运营15个月的杭州航线。

如佛山机场,2009年11月机场通航之时,每周三班飞北京,后来增为每日一班;2010年3月佛山机场飞南宁和三亚的航班先后起飞。然而,一个多月后,佛山飞南宁航线取消,更让人意外的是,两个月后的7月初,三亚航线悄然取消,后来,佛山北京的直达航线也取消了。

又如:贵州的遵义有两个机场,因相距只有50多公里,客源争夺不可避免,航线分配成为两个机场协调难点。如果规定只能飞到附近的区域枢纽,这些问题都不存在。

支线机场开通国内、国际直达航线,有利于提升城市形象,促进社会、经济发展。但这种现象对枢纽机场建设未必是好事。一是这种发展模式并不符合中枢辐射航线理论;二是不利于枢纽机场建设;三是客观上加剧了空域资源紧张,使大型枢纽机场高峰容量难以下降;四是降低了航空公司载客率。

支线机场本来是作为枢纽机场客源重要来源,但由于都是直达航线,对中枢辐射航线网没有起到建设性作用。如何统筹规划这些支线机场的航线,是亟待解决的问题。如能改变航线管理规则,将有助于枢纽机场建设。

6、中美国际航线机票比较

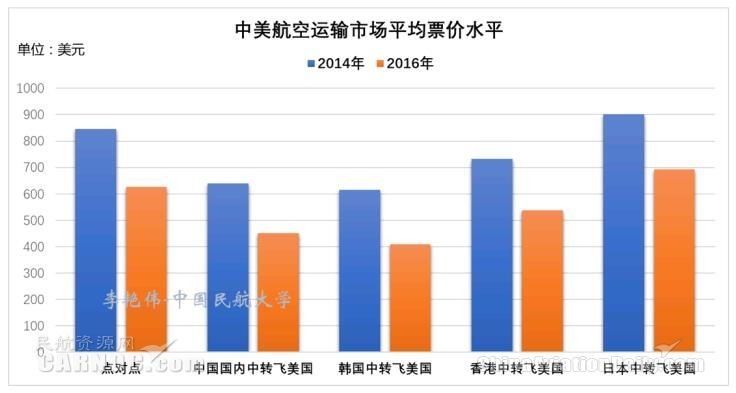

中美航空市场的票价水平看,2014-2016年整体呈降低趋势。日本的NH、JL,香港的CX,美国的航空公司与中国的四大航,都保持在较高水平,平均票价在500美元以上(不含税)。美方承运人的票价水平,整体高于中方承运人。

中美市场上运营的韩国航空公司票价水平较低,都在500美元以下,TW与BX的票价甚至低于200美元。中国航空公司中的FM、3U、HX、MF的票价水平也较低。这可能与地方政府进行国际航线补贴有较大关系。

图9:中美航空公司机票平均水平

图中可以看出,从韩国中转到达美国的平均票价水平最低。国内到韩国仁川转机去美国,很大一部分原因是票价水平有足够吸引力,加之韩国政府在落地免签政策等方面的支持、机场方便快捷的转机流程、航班时刻衔接的优化等措施,吸引了部分中美航空市场旅客在仁川转机去美国。

有资料显示从上海直飞旧金山的单程票价最低是8810块,如果是经仁川中转,则只需要5100,相差3710,等等。其他地方中转也有类似的情况。

图10:中美航空市场平均票价水平

正如前面所述,对乘客来说中转的本质是机票的价格。因此,机票价格也是影响枢纽机场建设的一个重要因素。

显然,在国际航线上,国内航空公司机票价格没有什么优势,加上中转上的种种不变和较低的航班准点率,国内枢纽机场对国际中转旅客没有多少吸引力。

二、缺少中枢辐射航线网络的弊端

点对点的航线对乘客来说的确是比较方便的,本来航空出行就费时间,谁喜欢费时、费力、又不省钱的中转呢?但若没有中枢辐射网络支撑,三大枢纽机场要进入世界前列是很困难的。

1、机场连通性差

三大枢纽机场的连通性与国际相比还有较大的差距。

表2:2015年全球连接度最大的50家枢纽机场连通性指数排名

资料来源:《全球枢纽机场连接度指数排名分析》,民航资源网

在全球连接度最大的50家枢纽机场中,北美占到48%,美国更是绝对领先,前十名中美国有八家,前50名中,美国有22家。亚太占比32%,排名第二,其中中国上海浦东机场排名第31,中国首都机场排名第47,中国香港机场排名第41。

排名第一的美国亚特兰大机场连接度指数2503,大约是中国上海浦东机场的5倍,中国北京首都机场7倍,中国昆明长水机场7倍。中国北京首都机场吞吐量全球排名第二仅次于美国亚特兰大机场,北京首都机场连接度指数只有亚特兰大的七分之一左右,可以看出北京首都机场吞吐量主要靠航线的高密度支撑。

2、载客率低

表3:IATA:2017年7月份全球地区客座率

表4:IATA:2017年7月份部分国家平均客座率

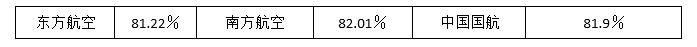

表5:2017年7月,三大航空公司载客率

图11:2014-2015中美主要航空公司载客率

没有航线网络支撑,三大航空公司载客率均低于部分国家、地区平均载客率,低于美国航空公司载客率。

中转率低

没有中枢辐射航线网络支撑,三大机场的中转率提升步履维艰。2015年首都国际机场中转旅客占比为8%,2016年浦东机场的中转率仅仅只有11.7%,国际中转率仅仅只有1.7%,货运不到5%;2014年白云机场中转率仅为8.4%。相比之下,亚特兰大机场的中转率高达64%,芝加哥机场中转率也达到43%,三大机场距离枢纽机场中转率30%以上的标准 仍然有较大的差距。

虽然浦东机场在提升中转率方面做了大量工作,例如,改进中转流程,合理安排航班时刻,便于中转衔接等等,24小时国际免安检等,但成效并不显著。北京、广州两机场也有类似的情况。

4、宽体客机少

同样,没有航线网络支撑,航空公司运营的宽体客机少,单位座位成本高,直接后果是机票价格没有竞争力。

东方航空是上海机场的基地航空公司,运营的宽体客机只有3.9%,86.3%是窄体客机。相比达美航空,达美航空宽体客机达19.5%。

表6:东方航空及机型统计(单位:架)

表7:美国三大航空公司机队规模(单位:架) IATA :2015 年

4、MCT长

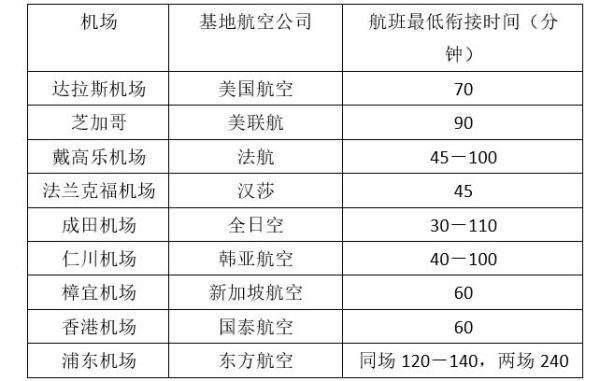

表8:国际主要枢纽机场MCT参考表

OAG: MCT 在指在某个机场转机的前后两个航班的最短航班衔接时间

浦东机场客运中转时间是最长的,大大限制了可以衔接的航班数量。大幅度降低浦东机场的MCT,则可以大幅度增加 可以衔接的航班数量。

5、机场航班高峰容量高、准点率差、影响品质

图12:浦东机场小时平均交通量

浦东机场大部分时间是超过设计目标的,实质就是超负荷运行。机场不会过劳死,但是,航班在准点率、运营品质会显著下降,从而影响枢纽机场排名的提升。

根据英国航空数据服务商OAG的数据,今年8月,全球航班延误最严重的10座机场,中国独占8席,北京首都机场的准点率只有51.3%,浦东机场的准点率甚至只有38.3%,一线城市中准点率最高的广州也只有53.4%。(注:近期北京、上海机场准点率有较大幅度提升)

6、二三线城市对外国航空公司开放不利于国土安全

当前,许多内陆城市陆续对外国航空公司开放国际航线,笔者认为,对外国航空公司开放内陆机场,一是不利于枢纽网络建设,二是不利于国土安全。因此,建议对国外航空公司只开放到门户枢纽机场,无论是客机,还是货机。

去美国内陆城市一般都是先到美国几大门户机场,办理入境手续后,再转国内航线到内陆机场(城市),像客运吞吐量全球第一的亚特兰大机场是基本都是国内航线,货运量世界排名第二的孟菲斯机场,也基本上是国内航线。

三、如何破枢纽机场建设之局

针对我国枢纽机场航空公司市场集中度低、点对点航线多的特点,可以借鉴美国四大航空公司航线结构,建设中国特色的枢纽机场。

1、优化枢纽机场布局

规划布局国际门户(枢纽)机场、区域(枢纽)机场,(简称门户机场/区域机场,统称枢纽机场)。按照民航局十三五规划明确:北京、上海、广州三个机场为门户机场,昆明、成都、西安、重庆、郑州、沈阳、武汉等机场为区域机场。据此,建议将门户机场增加2个,即增加西藏、乌鲁木齐机场为门户枢纽机场。增加这两个机场为门户机场,主要是尽量减少国内西部机场欧洲方向国际航线从北、上、广门户机场出发而产生较长折飞的不合理现象。区域机场可以根据航班运营大数据进行调整、增减。

新疆乌鲁木齐、拉萨设为门户枢纽主要是考虑枢纽对当地经济、社会的发展的促进作用,有利实施国家西部开发战略,促进新疆、西藏的旅游业的发展。

(为了描述方便,文中规定:门户-门户、门户-区域之间的航线为主干线;区域-区域之间的航线为干线;其他机场到门户、区域机场的航线为支线;门户机场到国际,港、澳、台机场的航线定义为国际航线)

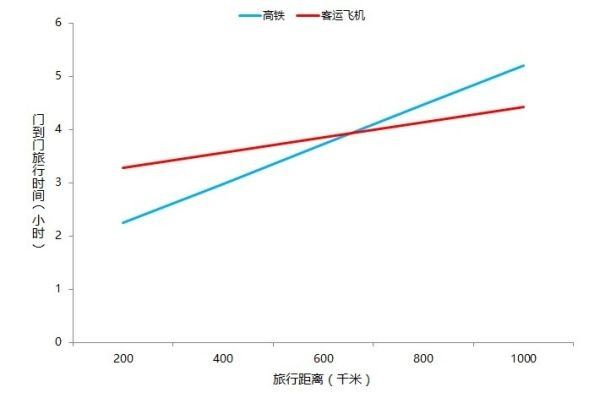

区域机场、门户枢纽机场间距考虑为800km以上。因为在此范围高铁影响较大。因此,门户、区域机场以800公里以上间距为参照,结合吞吐量等其他指标确定区域枢纽机场位置。

图13:高铁与飞机旅行时间关系图

注:图中展现的是高铁和飞机不同的旅行距离与门到门旅行时间的关系:659km是高铁和航空运输市场的分界距离,当旅行距离小于659km时,高铁的门到门旅行时间小于飞机,当旅行距离大于659km时,飞机的速度优势随着旅行距离的增大而体现出来。而500km--900km则是高铁和民航竞争激烈的距离范围。

2、统筹规划航线、中枢辐射航线网络结构一次形成

以这些门户机场、区域机场为节点,编制国内中枢辐射航线网络。以各门户枢纽国际航线出港、到港时刻,倒排国内各区域机场的中转衔接时刻。并以此编制航班计划,设计枢纽机场的到达、出发航班波。

同样,规划布局五个门户枢纽机场的国际航线。还可以选择一些国外机场,规划布局国际枢纽机场,参与国际竞争。当然,这个涉及航权等诸多问题,情况比较复杂,这里不再展开。

3、将航线与航空公司分离,主干线、干线航线、国际航线相对固定

将航线网络看成铁路网,将机场看成火车站,将飞机看成列车。也就是说,枢纽机场之间主干线、干线航线、国际航线对所有航空公司开放,航线不归属某个航空公司。原则上非枢纽机场只能连接到附近的几个枢纽机场(在这点上铁路不同,铁路一般是连接到最近的一个站点)。

航线、航班申请

1)支线航线申请

按照民航局要着力打造京津冀、长三角、珠三角三个世界级机场群(门户群)要求,建议离门户、区域800公里左右内机场构成一个机场群,如杭州、南通、宁波、舟山等可以直接申请直飞上海的航线。如:北京首都机场、广州白云机场机场群也是如此。

支线航线申请全部放开,航空公司如申请支线航线,只能申请到机场到附近的枢纽机场的支线航线。

介于重叠区域内支线机场,航空公司可以选择距离较近,或者顺路的枢纽机场为第一中转机场。

新疆乌鲁木齐机场、西藏拉萨机场由于地域辽阔,机场群距离范围可以适度放宽。

2)主干线、干线航班、国际航班申请

航空公司可以申请干线、主干线、国际航线航班(注:不是申请航线),按照民航局的要求:第一,枢纽运作(直接中转)的优先;第二,使用大机型的优先。

支线机场开通国际、国内航班有两种实现方式:

一是开通支线航线、(主)干线航班、国际航线航班,实现支线机场到国内机场、国际机场联程(中转)航班。

二是开通支线航线,通过(主)干线航班包座、国际航班包座,实现支线机场到国内机场、国际机场的联程(中转)航班。原则上申请包座共享优先。

支线这样开通国内、国际航班。对二、三线城市来说,可能不是很最好的解决办法,但从长远来看,这种运行模式是航空运输规律,符合中枢辐射航线网络理论,符合航空运输发展方向,是共赢的局面。

3)支线机场

支线机场作为枢纽机场乘客的来源,应放宽机场建设条件。鼓励私人在中西部交通不方便的地方建设支线机场。在美国,有些简易机场甚至没有围墙、安检设施等,但有基本的夜航服务,跑道灯光通过机载无线电控制。

机场建设不一定是高大上。许多通航机场可以修得比较简易。可以鼓励研发50座以下的安全、性价比高的小飞机,以满足支线航线短、乘客少的实际需求。

4)虚拟机场

机场是基础性投资建设,投资金额大,投资回收期长,支线机场投资少则十几亿,多则几十亿,巨额投资往往使机场背上沉重的包袱。因此,我国中东部有发达的高速铁路网、公路网,支线机场建设要考虑到这些因素。另外,支线机场的建设模式也值得商榷。机场建设是否一定要一步到位?是否可以一次规划,分期建设。例如,是否可以先建设候机楼,跑道等暂时不建设,先建设虚拟机场,其运营模式完全按照正式的机场来运营,待到一定的客流量的时候,再进行跑道等其他后续建设。特别是有高铁站的城市更应该斟酌考虑。

5)虚拟航空公司

支线机场和虚拟机场可以设置虚拟航空公司,隶属虚拟机场。虚拟航空公司和正规的航空公司没有区别,可以看成没有飞机的航空公司,即类似物流运输的无卡车承运人类似。虚拟航空公司的设置,主要是便于航空运输。

无车承运人是由美国truck broker(货车经纪人)这一词汇演变而来,是无船承运人在陆地的延伸。无车承运人指的是不拥有车辆而从事货物运输的个人或单位。无车承运人具有双重身份,对于真正的托运人来说,其是承运人;但是对于实际承运人而言,其又是托运人。无车承运人一般不从事具体的运输业务。

6)虚拟航班

有了虚拟航空公司,就可以开通虚拟机场到与国内、国外机场航班了。

对于虚拟机场而言,支线航段的承运工具就不一定是飞机。这段航程非常类似航空货运的卡车航班。因此,对于有高铁的城市,可以开设高铁航班,有轮船的可以开设客轮航班,有高速公路的可以开设客车航班,但其运行模式则严格按照航空运输标准执行。

对于区域枢纽以后的航段,则与该航段的运营的航空公司协商,采用包座共享的方式,实现航空运输。

(注:卡车航班随民行货运业发展而出现,通常作为空陆联运过程中的地面段运输工具,和飞机航班一样有航班号、承运人、起点站、目的站、预计进出港时间等属性。卡车航班运输时,虽然是地面运输,却遵守国际航协的很多空运管理规范。)

虚拟航空公司可以根据当地实际情况,选择想要通航的机场、航班时刻、航班架次、航班的座位数。这些参数不是固定不变的,每个航季编制航班计划的时候可以进行调整。

四、机票销售体系及价格体系

笔者认为,不应鼓励国内航空公司在国内干线、主干线上打价格战。现在国内大多数航空公司都属于起步阶段,机票价格竞争与双方不利,是两败俱伤的结果,不利于航空运输的发展。应鼓励合作共赢,拼服务,拼效率。对高铁也是如此,不能把高铁看成竞争对手,应该发挥各自的优势,扬长补短,合作共赢。

1、建立统一的机票售票系统、价格体系

通过机票价格策略,一是使航空公司保持应有的利润,扶持航空公司的发展;二是逐步培育中转市场,逐步培育旅客的习惯中转。

对于间接中转(即非连续中转,如旅游中转),如一次性购买全程机票,同样享受直接中转机票待遇,一方面可以促进当地旅游业的发展,一方面又有利于枢纽建设。

北、上、广三大机场中转率不高,很大一个因素就是机票价格没有竞争力,如果经浦东机场中转的机票可以比仁川等机场中转的机票便宜1000-2000元,三大枢纽机场国际中转一定非常具有竞争力。

机票价格降不下来,原因之一是没有实现中枢辐射航线网络结构,不能形成规模经济。对于绝大多数普通乘客来说,机票价格弹性系数是很高的。

1)参照铁路售票系统,建立机票销售体系、价格体系。

2)主干线、干线机票价格固定(节假日机票不变,如机票供不应求,则调整机型以满足市场需求)。乘客可以选择航空公司,航班时刻,但不能选择机票价格。

3)按照中转机票价格低于直达机票价格、按中转次数及中转距离给予优惠,中转设计为最多中转二次即可以达到国内、国际目的地机场。

4)对于一次性付款购买中转机票的,例如,中转一次机票优惠10%,中转两次优惠15%(均指国内航空公司机票)。对于购买分段联程机票的,如果一次付清全部票价,也给予同样优惠。

5)由于支线(及以下)的航线、面对其他交通方式的竞争、国际航线面临国外航空公司的竞争,机票价格则可以开放,发挥市场的调节作用。

机票模式

具备上述条件后,虚拟航空公司就可以设计、销售国内、国际机票的。虚拟航空公司的联程机票和一般机票没有区别,只是第一段航程承运工具不一定是飞机,机票标明承运工具,其他都一样,一票到底。

例如,以上海为例,如(虚拟)航空公司申请开通A城市(机场)-洛杉矶的50个座位的航班,只需要找一家航空公司来运营A-B(区域枢纽机场)(承运工具也可能是高铁等),然后在区域枢纽-上海的航班上包下50个座位(不增加航班),在上海-旧金山的航班上包下50个座位(不增加航班)。这样就间接开通了A城市(机场)-洛杉矶的50个座位的航班。

由于采用的是包座共享,干线、主干线航段的机票费用(介与成本价和市场价之间),由虚拟航空公司一次性支付该航段的实际承运人,每个航季支付一次。

这种模式,虚拟航空公司需要承担一定的风险,对实际承运承运人来说,则可以分散运营风险。另外,运营干线、主干线的航空公司还可以随着包座数量的增加,适时采用大机型,不断降低运营成本。

同样,这种方式可以实现利益的重新分配,虚拟航空公司在支线上也许不赚钱,但可以在干线、主干线线上得到补偿,从而实现支线航空的可持续发展。

五、货运枢纽机场

货运枢纽机场建设可以相对放开,由航空公司自行选择。货运中转和客运中转不一样。如果需要,货物中转多少次都可以。一般认为货运货机主要承担干线、主干线货物运输,达到枢纽机场后,发挥枢纽机场客机通航点多的优势,利用客机腹舱实现货物的快速集散,增加客机的边际收益,或者通过高速公路、高铁等快速集散。

航空公司也可以根据实际需要,高峰季节采用货运包机解决运力问题,这里不再赘述。

结束语

枢纽建设是一项系统工程,不是靠一家航空公司,一个机场就可以做得到的。枢纽机场建设中面临诸多问题。其中重要的一点就是:软件能解决的问题都不是问题,硬件解决不了的问题,你不能指望用软件来解决。

我国不但有发达的高速公路网,还有快速发展的高铁网络,还有众多的中小航空公司,这些都是在枢纽机场建设中不可忽视的因素。因此,枢纽机场建设不能狭义的理解成一个航空公司的事情,一个联盟的事情,一个机场的事情,应从广义的角度去理解枢纽机场建设。

国内可以和枢纽机场建设类比的是铁路改革。原铁道部2000年前后采用欧盟的网运分离模式进行中国铁路改革试行,在各路局组建了客运公司,轰轰烈烈改革,最终却以失败告终。因为网运分离的最大弊端,就是增加了运输公司与路网公司之间的交易成本,内耗增加,使整个铁路运输系统效率大大降低。

铁路改革发展的经验和教训是:必须坚持三个有利于:有利于保持路网完整性、有利于运输集中统一指挥、有利于提高运输效率。铁路的经验与教训对枢纽机场建设是否可以借鉴呢?

国外枢纽机场建设已有几十年的历史了,当前国内枢纽机场建设刚刚起步,如缺少创新精神,怎么会有你的标准、你的话语权?如果我们的枢纽机场能够做到比世界一流枢纽机场更便捷、更高效,世界民航才有你的话语权。

按照中央做强、做大、做优国有企业的重大战略决策,和“有利于国有资本保值增值,有利于提高国有经济竞争力,有利于放大国有资本功能”原则。枢纽机场建设必须发挥政府各部门、民航局、机场、航空公司的各自优势,统筹规划、布局,按照共商、共建、共享、共赢的思路,走中国特色的枢纽机场发展道理,不断创新、缩短与世界一流枢纽机场的差距,中国才能从民航大国走向民航强国。

注1:美国枢纽机场划分:FAA 按吞吐量划分枢纽机场:1%大型枢纽机场;0.25%-1%;中型枢纽机场;0.05%-0.25%小型枢纽机场。划分背景美国商业机场基本上实现了中枢辐射航线网络结构。

注2:美国之所以有那么多机场吞吐量名列世界前列,同样与中枢辐射航线网络有关。

注3:中美航空吞吐量实现方式不一样,美国是靠枢纽中转实现,我们是靠基数实现。

注4:《浅谈浦东中转体系建设》一文中的候机楼内部乘客步行较远问题,除辅以智能行李车外,还可以用自动步道加以解决。

| 【字体:小 大】 |